Patologie del Labrador Retriever

Displasia dell'anca

Il labrador retriever è la razza soggetta a displasia dell'anca (HD - Hip Dysplasia), una patologia nella quale la testa e il collo del femore con l'acetabolo risultano, singolarmente o nel complesso, più o meno deformati. La displasia dell'anca ha un'eziologia multifattoriale, i fattori genetici e fattori ambientali concorrono a determinare l'insorgenza della patologia. La displasia dell'anca colpisce le articolazioni tra il bacino ed il femore dando origine ad una compressione progressiva della testa del collo del femore e dell'acetabolo (il punto del bacino che accoglie la testa del femore). Tutte e due le articolazioni iniziano ad essere in attrito fra loro, provocando il dolore durante il movimento. Il cane manifesta la zoppia più o meno evidente, nel tempo, con l'aggravarsi della situazione, la zoppia tenderà ad aumentare fin quando il cane sarà costretto a movimenti 'macchinosi' ed accompagnati da immensi sforzi per alzarsi e sdraiarsi a terra. La displasia dell'anca è una patologia con andamento recessivo, ciò conferma il fatto che non è sempre vero quando si dice che una coppia di cani non displasici potrà generare soltanto i cuccioli sani, e viceversa. Nessuno, neppure l'allevatore, può sapere se un cucciolo sia affetto o esente dalla displasia dell'anca. Tante sono le "pubblicità" che promettono "cuccioli esenti dalla displasia dell'anca". In realtà l'allevatore può solo garantire l'assenza della displasia dei genitori del cucciolo e dei suoi antenati, il quale però potrà lo stesso ereditare la malattia dai suoi nonni.Secondo il metodo FCI/Brass e comprende criteri valutativi fisiologici: Testa e collo femorale, Acetabolo, Copertura craniale, Costruzione del bacino, Angoli.

| Grado A (HD 0 / HD -) |

Nessun segno di displasia dell'anca. |

|---|---|

| Grado B (HD 1 / HD +/-) | Articolazione dell'anca quasi normale. La testa del femore e l'acetabolo appaiono leggermente incongruenti. |

| Grado C (HD 2 / HD +) | Leggera displasia dell'anca. La testa del femore e l'acetabolo appaiono incongruenti. |

| Grado D (HD 3 / HD ++) | Media displasia dell'anca. Incongruità evidente tra la testa del femore e l'acetabolo con sublussazione. |

| Grado E (HD 4 / HD +++) | Grave displasia dell'anca. Sono presenti modificazioni marcate di tipo displastico delle anche, come lussazione o sublussazione distinta. |

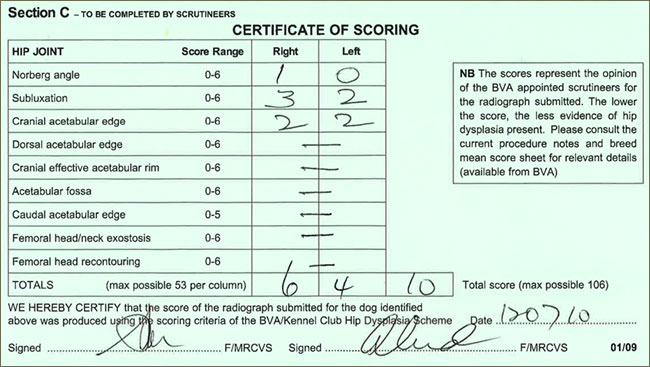

BVA (British Veterinary Association, Inghilterra) usa un metodo quantitativo di identificazione della displasia dell'anca: il sistema Willis. La lettura della radiografia con il metodo Willis si avvale della suddivisione del complesso articolare in 9 parametri. Ogni parametro esamina le singole articolazioni (destra e sinistra), assegnando un grado di gravità che va da 0 ad un massimo di 6, ad eccezione del parametro 7 che va da 0 a 5. Un punteggio alto indica un'anca in cattive condizioni e lo 0 è segno di assoluta sanità. Il massimo di gravità totale è di 53 punti per anca. Il risultato relativo alle due anche viene indicato con due numeri separati (es.: hipscore 3/1).

Indicazione dei 9 parametri:

Indicazione dei 9 parametri:1 - the norberg angle (0-6)

2 - subluxation (0-6)

3 - cranial acetabular edge (0-6)

4 - dorsal acetabular edge (0-6)

5 - cranial effective acetabular rim (0-6)

6 - acetabular fossa (0-6)

7 - caudal acetabular edge (0-5)

8 - femoral head and neck exostosis (0-6)

9 - femoral head recontouring (0-6)

Esempio della lettura della radiografia dell'anca secondo il sistema Willis (BVA):

OFA (Orthopedic Foundation for Animals, USA) usa un metodo qualitativo in cui non verrà effettuato nessun tipo di misurazione. Il metodo di valutazione è basato su criteri di osservazione soggettiva come la gravità della sublussazione (lassità) e la presenza di malattie degenerative dell'articolazione. La radiografia è accettata anche senza che il cane sia stato posto sotto anestesia.

Illustrazione della valutazione secondo OFA:

| Classificazione | FCI | BVA | OFA |

|---|---|---|---|

| Normale | A | 0 - 4 5 - 10 |

excellent good |

| Quasi Normale | B | 11 - 18 19 - 25 |

fair borderline |

| Leggera displasia | C | 26 - 35 | mild |

| Media displasia | D | 36 - 50 | moderate |

| Grave displasia | E | 51 - 106 | severe |

Le comparazioni FCI-BVA-OFA sono approssimative, in quanto i tre metodi di valutazione lavorano con il metodo differente tra loro

Displasia del gomito

La displasia del gomito (ED - Elbow Dysplasia) è una malattia scheletrica che colpisce l'articolazione del gomito ed indica uno sviluppo anomalo dell'articolazione del gomito che porta ai fenomeni artritici, artrosici ed al distacco di frammenti ossei.La displasia del gomito, come la displasia dell'anca, è una patologia multifattoriale per il 40% ereditaria il restante 60% può essere causata da traumi e cattiva alimentazione. L'esame radiografico deve essere eseguito dopo il compimento dei 12 mesi d'età ed inviato ad una delle centrali di lettura ufficiali in Italia: Ce.Le.Ma.Sche o FSA.

Una crescita asincrona di radio ed ulna determina una incrongruenza articolare provocando dei traumi e delle alterazioni sui processi di ossificazione encondrale a livello di cartilagini di accrescimento ed articolari. I sintomi di un soggetto colpito dalla displasia del gomito sono vari, si va da una zoppia dell'arto interessato più o meno accentuata con un movimento del gomito aperto verso l'esterno, e nei casi più gravi ad una immobilità totale dell'arto interessato. Con il termine "displasia del gomito" (ED) si intende un insieme di patologie a carico dell'articolazione omero-radio-ulnare.

FCP - Frammentazione del processo coronoideo mediale dell'ulna

OCD - Osteocondrite dissecante del comparto mediale del condilo omerale

UAP - Mancata unione del processo anconeo dell'ulna

INC - Incongruenza articolare del gomito

UME - Mancata fusione del condilo mediale dell'omero

IOHC - Ossificazione incompleta del condilo omerale

Nel 1989 si è costituito l'IEWG (International Elbow Working Group) che si è assunto il compito di identificare, definire e classificare gli aspetti patogenetici e le manifestazioni cliniche della displasia del gomito.

Grado 0 Non si riscontrano segni di anormalità.

Grado I Presenza di osteofiti di ampiezza inferiore a 2 mm, e/o di sclerosi subtrocleare dell'ulna e/o di incongruenza articolare inferiore 2 mm.

Grado II Presenza di osteofiti di ampiezza da 2 a 5 mm, e/o di grave sclerosi subtrocleare dell'ulna e/o di incongruenza articolare superiore a 2 mm.

Grado III Presenza di osteofiti di ampiezza superiore a 5 mm, l'evidenza di un processo coronoideo mediale frammentato o di una lesione del profilo del condilo omerale mediale da osteocondrite dissecante (OCD) o da erosione (KL).

Oculopatie

Le patologie oculari ereditarie che colpiscono il labrador retriever sono la displasia della retina (RD), la cataratta ereditaria (HC) e l'atrofia progressiva della retina (PRA).Displasia della retina (RD)

Alterazione dello sviluppo della retina non progressiva, di solito presente fin dalla nascita ma che si può verificare in fasi successive, comunque prima del termine del suo sviluppo. Si può presentare in tre forme diverse, rispettivamente caratterizzate dalla presenza di pieghe retiniche focali / multifocali, aree di alterazione a forma geografica e distacco della retina.

Displasia della retina focale / multifocale: Breeder Option

Displasia della retina geografica: Non riproducibile se affetto

Displasia della retina totale (con parziale o totale distacco della retina) : Non riproducibile se affetto

La dicitura "breeder option" fa riferimento al fatto che, nei casi citati, la decisione di riprodurre il soggetto viene lasciata all'allevatore, trattandosi di patologie che non affliggono in maniera sostanziale la qualità di vita del soggetto stesso nè quella della sua eventuale progenie e/o il cui meccanismo ereditario non è accertato per la razza. (Predispositions To Eye Diseases in the Dog by Holly L. Hamilton, Resident in Ophthalmology Auburn University, Alabama)

è una grave malattia di una varietà di malformazioni scheletriche e la cecità presente nel Labrador Retriever e nel Samoiedo. Durante una visita oculistica si possono presentare le pieghe retiniche. In questo caso il test DNA RD/OSD (Optigen) determinerà se le pieghe sono causate dalla mutazione responsabile dell'OSD. Un risultato OSD NORMALE indicherà che le pieghe della retina non sono causate dalla mutazione OSD e rappresentano le frequenti pieghe retiniche benigni focali / multifocali che si trovano in queste razze e non è un disturbo progressivo e non porta alla cecità. Se la presenza di focale o multi-focale displasia della retina (pieghe retiniche) non è associato con la mutazione RD/OSD, allora il cane è considerato privo di un importante malattia ereditaria degli occhi. Queste osservazioni si riferiscono solo alla focale / multifocale displasia della retina (pieghe retiniche). Geografica displasia della retina può rappresentare una diversa, forse ereditaria, malattia.

Si definisce cataratta l'opacità della lente o cristallino o della sua capsula, a prescindere dalla sua entità e localizzazione, sia essa congenita o acquisita (non congenita). Può essere parziale e cioè localizzata in un'area oppure riguardare l'intera lente. Le sue cause più frequenti sono genetiche, metaboliche (diabetiche), senili o infiammatorie (uveite).

(Testo tratto da "Medicina e chirurgia degli animali da compagnia" - Stephen J. Birchard, Robert G. Sherding)

Il test genetico: prcd-PRA

Nel 2005 OptiGen (USA) ha commercializzato un test genetico per individuare i marcatori DNA.

Il cane viene identificato da un genotipo di marcatori sul cromosoma 9, accanto al gene prcd (= progressive rod cone degeneration).

Il risultato di questo test DNA è un genotipo che permette di separare i cani in 3 gruppi:

normal/clear (= sano, omozigote normale*): il cane è essente del gene che causa l'atrofia progressiva della retina (PRA). Il soggetto può essere accoppiato sia con un soggetto portatore sano che con un soggetto affetto dalla malattia senza che i suoi discendenti saranno colpiti dell'atrofia progressiva della retina.

carrier (= portatore sano, eterozigote*): il cane portatore sano non sarà mai colpito dell'atrofia della retina, però può essere accoppiato solamente con un soggetto sano.

affected (= affetto dalla malattia, omozigote affetto*): il cane è affetto dalla malattia e sarà colpito della degenerazione della retina e della cecità.

Genitore 1 prcd-test |

Genitore 2 prcd-test | ||

|---|---|---|---|

| Normal/Clear omozigote normale | Carrieret erozigote | Affected omozigote affetto | |

| Normal/Clear omozigote normale | 100% fenotipo: PRA essente 100% genotipo: clear |

100% fenotipo: PRA essente 50% genotipo: clear 50% genotipo: carrier |

100% fenotipo: PRA essente 100% genotipo: carrier |

| Carrier eterozigote | 100% fenotipo: PRA essente 50% genotipo: clear 50% genotipo: carrier |

75% fenotipo: PRA essente 25% genotipo: clear 50% genotipo: carrier 25% genotipo: affected |

50% fenotipo: PRA essente 50% genotipo: carrier 50% genotipo: affected |

| Affected omozigote affetto | 100% fenotipo: PRA essente 100% genotipo: carrier |

50% fenotipo: PRA essente 50% genotipo: carrier 50% genotipo: affected |

100% genotipo: affected |

Le proporzioni sono teoriche... esse sono basate sulle proporzioni di ovuli fertilizzati, non sulle proporzioni di cuccioli nati vivi.

Omozigote - in genetica una coppia di cromosomi aventi, nei punti corrispondenti, due geni identici

Eterozigote - in genetica portatore di una coppia di alleli diversi per un unico carattere ereditario, che presenta un carattere manifesto (dominante) e un altro non evidente ma trasmissibile (recessivo).

Fenotipo - complesso dei caratteri visibili; la effettiva totale manifestazione fisica

Genotipo - insieme di geni che compongono il DNA

Come dimostra la tabella il piano di ogni allevatore deve prevedere una selezione dei riproduttori basata sull'esame di prcd-PRA condotto sui potenziali genitori della cucciolata. Un soggetto carrier (= portatore) non sarà mai colpito dall'atrofia della retina e dalla cecità. Eseguendo il test di prcd-PRA ed evitando gli accoppiamenti fra portatori o fra portatori ed affetti o fra soggetti affetti è possibile allevare i soggetti essenti dall'atrofia della retina senza rinunciare ad escludere un soggetto 'carrier' dalla selezione.

Laboratori che effettuano il test prcd-PRA:

OptiGen (USA)

Laboklin (Germania)

VetoGene (Italia) - offre il servizio in collaborazione con il laboratorio

OptiGen. Vetogene si occupa di ricevere il campione, estrarre il DNA dal sangue e inviare negli Stati Uniti il prodotto gratuitamente

Collasso indotto da esercizio fisico

La sindrome del collasso indotto da esercizio fisico (EIC - Exercise Induced Collapse) conosciuto anche come collasso da sforzo è una paralisi degli arti dovuta allo sforzo, gli arti posteriori diventano deboli ed incapaci di sopportare il peso del corpo.La sindrome EIC colpisce i soggetti apparentemente sani, di ogni colore del mantello, entrambi i sessi e si presenta in tutte le due linee (linea da lavoro & linea di bellezza).

In soggetti colpiti della sindrome EIC si verifica, episodicamente, un fenomeno che porta al collasso del cane per circa 5-15 minuti e che si manifesta con debolezza degli arti posteriori e impossibilità a muoversi in conseguenza di un intenso sforzo fisico. Quando si verifica un episodio del genere, non è insolito che il cane continui a tentare di correre, sebbene il posteriore non sorregga il peso e, pertanto, sembra che il soggetto "trascini le gambe". Nella successiva fase di recupero, dopo l'insorgenza dell'episodio di collasso, può accadere che il cane perda l'equilibrio e barcolli e può manifestare una certa sintomatologia da ottundimento del sensorio, durante l'insorgenza della quale il cane sembra stordito e confuso.

Il collasso da sforzo compare senza sintomi premonitori ed a seguito di eccitamento eccessivo da parte del cane, per esempio nel gioco sfrenato insieme ad altri soggetti, durante estenuanti tentativi di monta o dopo un'intenso esercizio fisico.

Non conoscendo la patogenesi di questa patologia, non esiste alcun trattamento specifico. La malattia non è progressiva ed è possibile far vivere ai soggetti colpiti della sindrome EIC un'esistenza in salute, cercando di evitare l'esercizio fisico per prevenire gli episodi di collasso. (Testo tratto da Veterinary Diagnostic Laboratory University of Minnesota)

La sindrome EIC è ereditaria a trasmissione autosomica recessiva. Questo significa che il gene responsabile (allele malato) deve essere ereditato da entrambi i genitori per causare la malattia. Il test genetico basato sull'analisi molecolare di questa mutazione rappresenta il miglior modo per identificare animali portatori ed affetti.

Nel 2008 Veterinary Diagnostic Laboratory University of Minnesota (USA) ha individuato il gene responsabile del disturbo (DNM1-Gene) e ha brevettato il test DNA per individuare i marcatori DNA.

Il risultato di questo test DNA è un genotipo che permette di separare i cani in 3 gruppi:

clear (= sano): il cane non manifesterà mai sintomi della sindrome EIC e non presenta alcuna mutazione del gene.

carrier (= portatore): il cane non è affetto della sindrome EIC e non manifesterà la sintomatologia, geneticamente presenta solo una copia mutata del gene.

affected (= affetto): il cane è affetto del sindrome EIC, geneticamente presenta di entrambe le copie di geni mutanti.

| X | Sano | Portatore | Affetto |

|---|---|---|---|

| Sano | 100% sani | 50% sani 50% portatori |

100% portatori |

| Portatore | 50% sani 50% portatori |

25% sani 50% portatori 25% affetti |

50% portatori 50% affetti |

| Affetto | 100% portatori | 50% portatori 50% affetti |

100% affetti |

Le proporzioni sono teoriche... esse sono basate sulle proporzioni di ovuli fertilizzati, non sulle proporzioni di cuccioli nati vivi.

Il piano d'allevamento deve prevedere una selezione dei riproduttori basata sull'esame condotto sui potenziali genitori della cucciolata, evitando l'accoppiamento fra portatori o fra affetti e portatori o fra soggetti affetti. Un soggetto portatore o affetto della sindrome EIC deve necessariamente accoppiarsi ad un soggetto sano, quindi clear.

Laboratori che effettuano il test EIC:

Veterinary Diagnostic Laboratory University of Minnesota (USA)

Genefast (Italia)

Laboklin (Germania)

Paracheratosi nasale

Caso di paracheratosi nasale ereditaria in un Labrador La paracheratosi nasale ereditaria è una patologia descritta nel Labrador e nei suoi incroci. La malattia si presenta nei giovani soggetti, sia maschi che femmine, con primo esordio fra i 6 e i 12 mesi di età. Si sospetta una trasmissione ereditaria di tipo autosomico recessivo. La patogenesi non è conosciuta ma si ipotizza un’alterazione del processo di corneificazione primario o secondario ad un evento infiammatorio. Clinicamente la patologia si manifesta con alterazioni del piano nasale, che diviene secco, ruvido, ispessito, ricoperto da scaglie paracheratosiche. Conseguentemente alla comparsa delle lesioni può avvenire una depigmentazione del tartufo con fessurazioni e infiammazioni secondarie. Il segnalamento e le caratteristiche cliniche della malattia sono abbastanza indicative ma numerose altre malattie caratterizzate da coinvolgimento del planum nasale devono essere prese in considerazione nella diagnosi differenziale.Devil è un cane di razza Labrador a pelo fulvo, maschio, di 2 anni di età, del peso di 30 Kg. Vive in una casa con giardino e ha un’alimentazione di tipo commerciale. Viene sottoposto a visita dermatologica per lesioni crostose sul tartufo che, dall’anamnesi, risultano comparse da qualche mese. All’esame clinico si osservano croste e spesse scaglie adese al tartufo, particolarmente evidenti nella zona dorsale e parte del planum nasale. Sono inoltre rilevabili aree focali depigmentate, alcune fessurazioni ed una zona ulcerata. Nelle aree ricoperte da pelo adiacenti al tartufo si notano ipotricosi, papule e croste. Le lesioni sono scarsamente pruriginose. L’animale è in buono stato di salute e non presenta segni di compromissione generale. Per l’età del soggetto viene emesso un sospetto clinico di paracheratosi nasale del Labrador e tra le diagnosi differenziali vengono considerate piodermite, dermatofitosi, leishmaniosi, lupus discoide cutaneo e pemfigo foliaceo, cimurro, dermatite primaria seborroica, dermatosi zinco-responsiva, ittiosi.

Vengono effettuati uno scotch test ed un esame citologico per raschiamento sulle lesioni. Lo scotch test non mostra la presenza di Malassezia. Dall’esame citologico del raschiato, dopo colorazione con Diff Quick®, si evidenziano cellule di desquamazione rappresentate da corneociti sia anucleati che nucleati, neutrofili con cocchi fagocitati e qualche cellula acantolitica. Viene intrapreso un trattamento con antibiotico, cefalessina per via sistemica al dosaggio di 22 mg/kg bid per la persistenza delle lesioni sul tartufo.

Già alla visita di controllo al quindicesimo giorno, dopo il trattamento antibiotico iniziale con cefalessina, il quadro clinico è migliorato ma permangono le lesioni del tartufo, ovvero la cheratosi, le aree depigmentate, alcune fessurazioni e una zona ulcerata. Si decide di procedere ad una biopsia per esame istopatologico al fine di confermare il sospetto clinico di paracheratosi nasale ereditaria del Labrador. Dall’esame istopatologico si evidenziano marcata iperplasia irregolare dell’epidermide con vacuolizzazione dei cheratinociti dello strato spinoso superficiale, paracheratosi diffusa e presenza di "serum lakes". Nel derma si riscontra una dermatite di modesta entità a distribuzione lineare con linfociti, plasmacellule e macrofagi e incontinenza di pigmento. Il campione conferma il sospetto clinico di paracheratosi nasale ereditaria del Labrador. A seguito del referto istopatologico, si decide di cominciare un trattamento con una crema ad azione idratante a base di glicole propilenico al 60%, da somministrare due volte al dì fino alla successiva visita di controllo. Dopo tre mesi, il quadro clinico risulta migliorato e si osserva la scomparsa dell’area ulcerata, mentre persistono, anche se ridotte, alcune aree cheratosiche e depigmentate. Viene consigliato quindi di protrarre l’applicazione della crema. Sebbene non ci sia piena remissione delle lesioni, la malattia viene tenuta sotto controllo anche diminuendo la frequenza dei trattamenti topici.

La diagnosi di paracheratosi nasale del Labrador viene emessa in base al segnalamento (giovani Labrador) e al quadro clinico. Anche se alcune delle malattie considerate nelle diagnosi differenziali possono essere escluse per tipologia e distribuzione peculiare o in base al segnalamento (le pustole e le cheratosi in corso di pemfigo sono situate anche nelle aree ricoperte da pelo, la cheratosi zinco responsiva è frequente nelle razze nordiche) la diagnosi certa è possibile solo mediante esame istopatologico. La marcata paracheratosi e la presenza di “serum lakes” (cioè di depositi multifocali di materiale proteico nello strato corneo) costituiscono gli elementi fondamentali per la diagnosi istologica. Sebbene la paracheratosi nasale del Labrador sia una malattia incurabile, il quadro clinico può essere trattato con buoni risultati con l’applicazione topica di glicole propilenico al 60%. L’uso terapeutico di antibiotici, vitamina A ed E, acidi grassi omega-3 e omega-6 e zinco sembra invece del tutto inefficace. L’impiego di prednisone ha invece dato buoni risultati, sebbene questi siano limitati al periodo di trattamento e la sintomatologia recidivi con la sospensione del farmaco. Inoltre, la possibilità di utilizzo di un prodotto topico, dagli scarsi effetti collaterali –quale il glicole propilenico, non rende giustificabile l’impiego di un farmaco dai così gravi effetti collaterali.